“非遗+旅游”绽放新光彩

前不久举办的第三届中国非物质文化遗产保护年会开幕式上,中国非物质文化遗产保护协会发布了《非遗与旅游融合发展蓝皮书2025》入选优秀案例,案例涵盖非遗旅游景区、非遗旅游街区、非遗旅游村寨、非遗主题民宿四大类型,彰显了各地“非遗+旅游”实践的新业态、新场景、新成果。“非遗+旅游”也成为拉动地方经济发展、百姓增收的重要引擎。

体验不断升级

随着非遗与旅游的深度融合以及旅游消费的持续升级,越来越多的非遗项目走进景区,进一步丰富了游客体验。同时,非遗进景区项目也不再局限于单向展示,而是通过场景再造、互动体验与产业链延伸,成为游客可感知、可体验、可带走的“文化记忆”。

“在这里不仅能看非遗传承人展演,还能亲手体验擂茶制作、品尝地道茶饮,特别有意思。”在福建省三明市泰宁古城景区,来自上海的游客张女士对当地推出的非遗体验项目赞不绝口。

泰宁将非遗与古建筑活化深度绑定,打造了乡村非遗博览苑。“非遗不仅成了古城旅游的核心吸引力,更带来了实实在在的收益。”泰宁县文化馆馆长肖秋红介绍,2024年当地非遗相关的文创销售、餐饮收入及研学服务营收超过50万元。

江苏扬州瘦西湖风景区则将非遗元素融入园林风景之中。为了营造全方位的沉浸式非遗体验,景区陆续打造了扬派盆景博物馆、三把刀、非遗集聚区等非遗展示教学体验场所。位于瘦西湖畔花园的扬派盆景博物馆内人头攒动,馆内藏有盆景500多件。每逢节假日,扬派盆景技艺非遗传承人赵庆泉还会现场展示盆景制作技艺,开展互动公开课,吸引众多游客参与体验。“原来盆景制作这么有讲究,今天真是大开眼界了。”一位参加公开课的游客感叹道。

江西上饶婺女洲度假区在今年暑期推出了“非遗夜宴”系列活动,将非遗项目转化为古村落的日常体验:游客住酒店时可体验非遗手作,逛餐厅时能品尝非遗美食,进商店时可购买非遗文创,就连房间装饰都融入非遗元素。“这种全方位的非遗氛围,让人感觉特别沉浸。”入住游客张女士称赞道。

“非遗正成为文旅消费的新引擎。”婺女洲度假区运营方鑫邦文旅营销公司总经理马增介绍,度假区内的打铁花、火壶表演等非遗项目特别受青睐,今年度假区创新打造的“女子打铁花天团”,成了景区非遗创新的代表作,持续吸引着游客前来打卡。

活态传承创新

非遗进景区不仅为景区增添了体验项目,也为非遗项目搭建了从“静态保护”到“活态传承”的重要桥梁,景区正成为非遗展示的窗口、传承的课堂和创新发展的平台。

在吉林延边的中国朝鲜族民俗园,青瓦白墙间,身着五彩斑斓民族服饰的游客们或撑伞、或捧花,在摄影师的镜头下留下美丽瞬间。园区运营总监朱保坤介绍,旅游为非遗传承注入了全新活力。暑期,民俗园日均客流量达2万多人次,其中超过70%的游客选择体验朝鲜族服饰旅拍。

园区内绣佳人服饰店经营者崔勋深有感触地说:“旅游的热潮直接促进了非遗的传承与创新。我们在传统服饰基础上不断改良,努力为游客提供多种选择,让朝鲜族服饰的魅力被更多人了解和喜爱。”

在新疆阿克苏刀郎部落景区,千年胡杨林间,刀郎麦西热甫表演深受游客欢迎。景区每天安排专业展演,并聘请3位非遗传承人和21位专职演员驻场表演和教学,确保原汁原味的艺术呈现。刀郎麦西热甫传承人艾力亚斯·尕依提说:“大家跟着学、跟着跳,还会买相关的文创产品。有了非遗进景区这个项目,刀郎麦西热甫才能更好地‘活’起来,传承之路也越走越宽。”

“山歌不唱呃,就不开怀哟……”重庆彭水蚩尤九黎城内,清脆的歌声吸引游客驻足聆听。非遗工坊区内,郎溪竹板桥古法造纸完整呈现“七十二道工序”;银匠锤落叮当,精美银饰渐次成型;绣娘飞针走线,苗绣纹样栩栩如生。“非遗融入景区,让景区变成一座‘活态非遗博物馆’。在体验与传承中,非遗得以创新发展。”重庆九黎旅游控股集团有限公司董事长廖昌鸿说。

助力乡村振兴

许多根植于乡村的非遗项目,通过街区、村寨、民宿等实现了活化利用,成为带动就业、促进增收、推动乡村振兴的重要力量。

位于湖南怀化皇都侗文化村内的侗韵拾家非遗主题民宿打造了集“住非遗、食非遗、赏非遗、学非遗”于一体的文化度假空间。“这房子本是给父母养老的,当看到村里发展旅游,外来游客越来越多,我们便决定将多出的房间改成民宿。”民宿主人石银肖说,民宿不定期组织侗族大歌、芦笙舞、侗戏等原生态民俗表演,并开设“侗锦小织机”“小小木工匠”“蓝靛扎染”等体验课程。这些活动直接拉动了周边餐饮、农产品销售等,间接创造就业岗位40余个。

在四川崇州,道明竹艺村坚持“用文化延续未来、让艺术点亮乡村”理念,让古老的竹编技艺重新焕发活力。道明竹艺村内,不少游客跟着非遗传承人学习竹编技艺,体验从原材料到成品的制作全过程。

道明竹艺村有关负责人说:“2024年,道明竹艺村实现旅游综合收入6900余万元,其中竹编体验、竹工艺品销售等非遗相关收入占比超过40%。景区稳定的客源让4000余名竹编从业人员有了可靠的收入保障,实现了非遗保护与经济效益的双赢。”

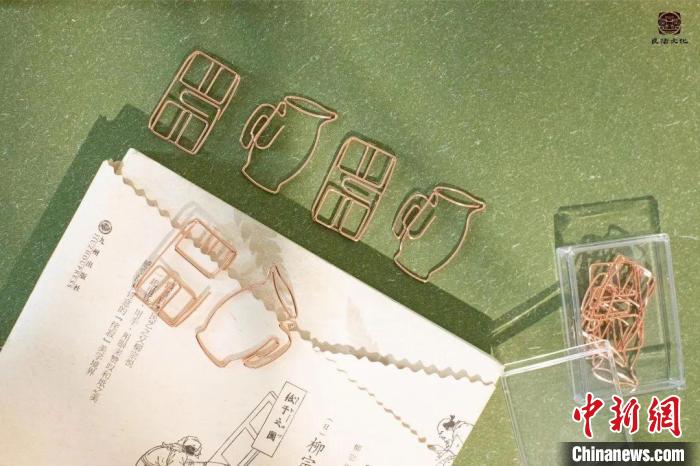

山东潍坊杨家埠村也是一派热闹景象:年画作坊里,游客正挽起袖子体验拓印技艺;风筝制作工坊内,孩子们兴奋地为刚扎好的风筝绘制图案;非遗展示街上,各个摊位前围满了选购特色文创的游客。

在杨家埠村,年画、风筝等非遗项目不再仅仅停留在作坊里,而是通过景区化运营,实现了从生产展示到消费体验的全链条融合。杨家埠村党支部书记杨志华介绍:“我们将非遗展示、体验、销售融为一体,现在全村及周边从事风筝、年画生产的企业和作坊共70余家,景区直接带动就业约800人,相关企业年营收达2亿元。”

(采访组成员:李金枝 周晨 陈潜 高慧 潘阳薇 牛佳欣 执笔:牛佳欣)