当文化馆同时成为旅游景区

本报记者 谭志红

近期,广东省广州市文化馆联合武汉大学国家文化发展研究院发布《广州市文化馆新型文化综合体建设研究报告》《广州市文化馆新型文化综合体发展指数报告(2024)》,全面介绍了广州市文化馆新型文化综合体的建设概况、运营发展模式、典型经验。

广州市文化馆新馆(即现在的广州市文化馆)是一个包含公共文化中心、广府园、广绣园、翰墨园和曲艺园的大型主题园林建筑,于2023年1月面向公众开放。为运营好这座新型文化综合体,自开放以来,广州市文化馆以文旅融合发展思路为引领,不断增强群众的体验感、获得感。

以高品质公共文化服务供给为目标,广州市文化馆将公共文化服务与广府文化、传统文化、流行文化紧密结合,开展了“古韵新风”系列主题活动,举办潮汕英歌舞巡演、广州市青少年醒狮表演赛、“游园惊梦 动漫奇遇——动漫文化嘉年华”展览、粤语脱口秀表演等活动。在活动形式上融入大众喜爱的研学旅游、剧本游、雅集游,增强了公共文化服务的趣味性与公众体验感。在活动层次上,鼓励社会力量参与提供普惠性公共文化服务,推出传统香道、古籍修复、植物拓染、鳌鱼灯制作等个性化体验项目。不少市民评价广州市文化馆的活动,“老师很专业、体验感很强”“活动非常有趣,既能培养爱好也能增加生活体验”。

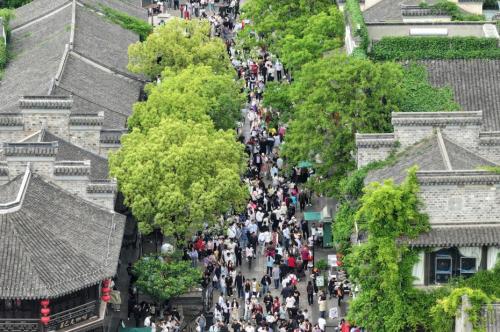

文化馆只能开展公共文化服务吗?广州市文化馆创新推动非遗资源、文化活动与旅游要素互嵌融合,打造出主客共享的新型公共文化空间。文化馆毗邻海珠湖公园、海珠国家湿地公园,在建筑设计上引入海珠湖水重建水生态系统,并以“一湾水”“大石山”“山廊水法”等园林景观为特色,配以不同品种的景观花卉,营造出富有岭南水乡特色的环境氛围,成为市民、游客户外休闲、游览观光的好去处。文化馆还按照A级旅游景区标准,增设了游客中心、旅游信息咨询中心、标识导览等设施,提供导览讲解、信息咨询、应急医疗保障等服务。

为丰富公共文化服务供给,满足人们的饮食、购物、娱乐等需求,广州市文化馆通过公开招租、短期使用、社会合作、文创分成的公共文化设施使用权流转模式,探索多种社会化运营机制,吸引优质市场主体、社会组织入驻。2024年,文化馆共上缴场地使用费、公共文化辅助性服务费、文创分成收入272.38万元。2023年以来,通过与社会力量合作开展公共文化活动,撬动约3800万元的社会资本投入,实现了降本增效。

2024年,广式合香制作技艺传承人宋苗苗成为广州市文化馆首批社会力量合作伙伴,其团队开设了公益与普惠性课程,让市民沉浸式体验香文化,保持了较高的报名率与到场率,还吸引了广州博物馆等单位的关注。“这种合作为企业发展注入了动能,不仅让我们获得了宣传机会,更帮助我们在课程打磨中优化了团队的教学设计与授课风格,拓展了合作空间。”宋苗苗说。

2024年2月,广州市演出电影有限公司通过招募进驻广州市文化馆,负责公共文化辅助性服务的提供,涵盖汉服、咖啡、中式餐饮、户外快闪摊位等业态的经营。广州市演出电影有限公司总经理张慧艳介绍,此次合作突破了演出、电影主营业务的边界,探索文旅融合新商业模式,目前运营已达收支平衡,且吸引了其他公共场馆的关注并达成合作意向。今年上半年,公司与文化馆联合打造的沉浸式体验空间——“虚拟现实影院”面向群众开放,打造高品质观影生态,并引入宋代主题虚拟现实全感大空间项目“大宋风华录·满江红”,让参与者沉浸式感受南宋风华。目前,双方正在推进剧场演艺空间方面的合作,届时将为市民带来更丰富的体验。

简餐饮品、商品零售、汉服租赁……社会力量入驻后,广州市文化馆的业态越来越丰富,市民在这里停留的时间也不断延长。有人评价其“不仅是文化馆,每周都有各种形式的文化活动,同时也是旅游景区,特别适合穿古装拍照打卡”。

2024年,广州市文化馆接待进馆群众141.36万人次,比2023年增长超20%;受访群众的整体满意度得分从2023年的92.87分上升至93.08分;服务受众年轻化趋势明显,18岁至40岁的受访群众占比达79.35%;93.60%的受访者实地到访过广州市文化馆或通过线上参与过文化馆的活动,近八成受访者至少每季度到访一次,且有超过六成受访者的停留时间超过1小时。